- كتاب نيروز

- السبت-2025-07-05 | 08:51 am

نيروز الإخبارية :

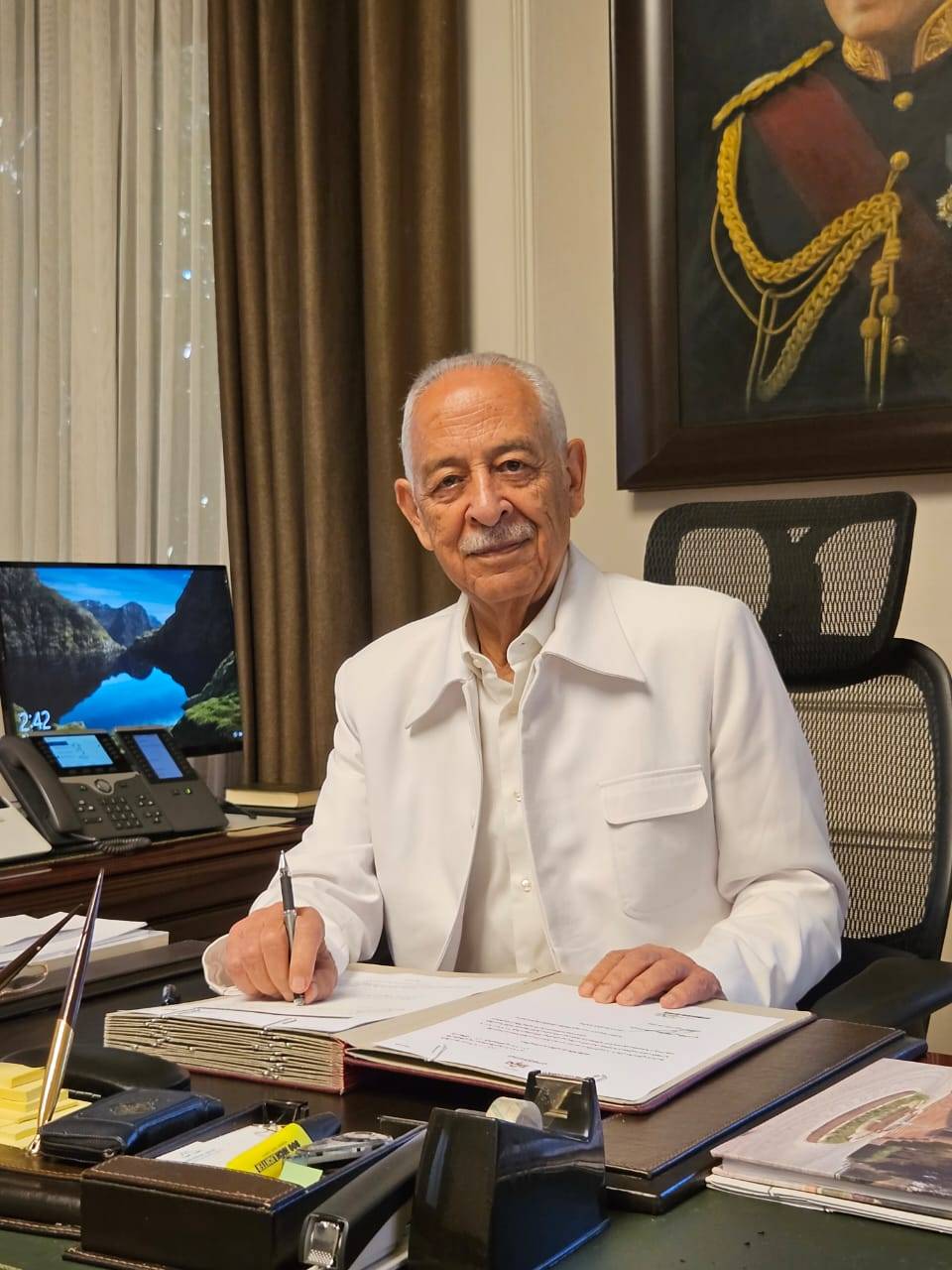

بقلم: د. أحمد المطارنة

"اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بِهِم، فَارفُقْ به."

بهذا الدعاء النبوي الشريف، تُوزن القلوب التي تتصدر المشهد العام، وتُقاس عظمة الرجال لا بما حصلوا عليه من مناصب، بل بما قدموه من عطاءٍ وإنصاف.

وفي زمنٍ كثر فيه الحديث عن الوطن، وقلّ فيه من يخدمه بإخلاص، يبرز اسم معالي أبو الحسن، لا كصاحب منصبٍ فحسب، بل كضميرٍ حيٍّ نابضٍ بين الناس، يعيش همومهم ويصغي لحاجاتهم، ولا يضع بينه وبينهم حواجز السلطة.

لو أن للقلوب صوتًا، لسمعنا قلبه يهمس:

"ما دخلت طريق الخدمة العامة طمعًا بمنصب، بل إيمانًا بأن الوطن لا يُبنى بالخُطب، بل بالأكتاف والسهر والتعب. ما سعيت لمجدٍ شخصي، بل لأثرٍ يبقى في وجدان الناس، لا على كراسي المسؤولية. لم أكن يومًا فوق الناس، بل كنت دومًا بينهم، أتعلم منهم، وأمنحهم ما أستطيع."

لقد نهل معاليه من مدرسة القيادة الهاشمية، وتعلّم من جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشرف لا يُقاس بالألقاب، بل بالقرب من نبض الشارع، وأن المسؤولية الحقيقية تبدأ من وجع المواطن وتنتهي بخدمته ورفع الظلم عنه.

لم تغره الأضواء، ولم تُشغله المظاهر، بل ظلّ وفيًا لدعاء أمٍّ، ورضا يتيم، ونظرة فقير ينتظر الإنصاف.

كان دائمًا بابًا مفتوحًا في وجه صاحب حاجة، وملاذًا آمنًا لمن تقطعت به السبل. لم يطرق أحد بابه إلا وخرج بكرامة لا بوعود، وبحقيقة لا بمجاملة.

وفي زمنٍ يضجّ بالتكلف، ويقل فيه الإخلاص، يبقى معالي أبو الحسن من أولئك القلائل الذين يزرعون الطمأنينة حيثما حلّوا، ويضيئون دهاليز الإدارة بالعدالة والرحمة.

هو من أولئك الذين لا يعرّفهم المنصب، بل هم من يعرّفون به. رجالٌ إذا مرّوا، تركوا أثرًا لا يُمحى، وذكرًا لا يُنسى، وثقةً تنبت في النفوس.

له من القلب دعاءٌ صادق أن يحفظه الله، ويزيده توفيقًا، ويبقيه سندًا لوطنٍ أحبه بصدق، فبادله الناس حبًا واحترامًا وإجلالًا.